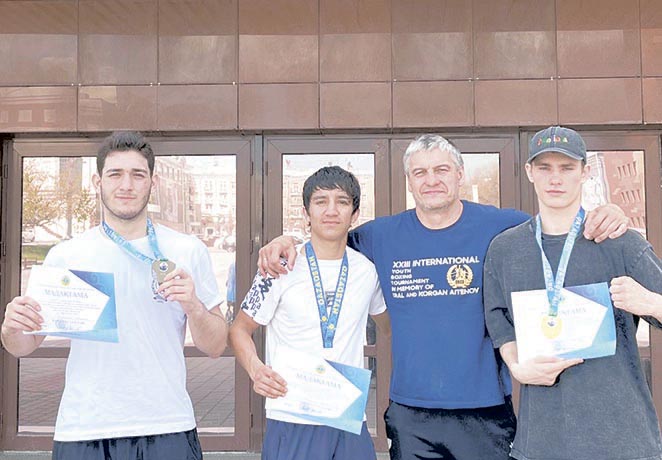

Не стыдно и министру показать

В Центре поддержки семьи и активного долголетия встречали Светлану Жакупову

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова в ходе рабочей поездки в Костанайскую область 17 апреля посетила и социальные объекты Рудного. Свою поездку в город горняков министр начала с Центра оказания специальных социальных услуг №1 на ул.Парковая.